亮躬耕陇亩,好为《梁父吟》。身长八尺,每自比于管仲、乐毅,时人莫之许也。惟博陵崔州平、颍川徐庶元直与亮友善,谓为信然。

时先主屯新野。徐庶见先主,先主器之,谓先主曰:“诸葛孔明者,卧龙也,将军岂愿见之乎?”先主曰:“君与俱来。”庶曰:“此人可就见,不可屈致也。将军宜枉驾顾之。”

由是先主遂诣亮,凡三往,乃见。因屏人曰:“汉室倾颓,奸臣窃命,主上蒙尘。孤不度德量力,欲信大义于天下,而智术浅短,遂用猖蹶,至于今日。然志犹未已,君谓计将安出?”

亮答曰:“自董卓已来,豪杰并起,跨州连郡者不可胜数。曹操比于袁绍,则名微而众寡,然操遂能克绍,以弱为强者,非惟天时,抑亦人谋也。今操已拥百万之众,挟天子而令诸侯,此诚不可与争锋。孙权据有江东,已历三世,国险而民附,贤能为之用,此可以为援而不可图也。荆州北据汉、沔,利尽南海,东连吴会,西通巴、蜀,此用武之国,而其主不能守,此殆天所以资将军,将军岂有意乎?益州险塞,沃野千里,天府之土,高祖因之以成帝业。刘璋暗弱,张鲁在北,民殷国富而不知存恤,智能之士思得明君。将军既帝室之胄,信义著于四海,总揽英雄,思贤如渴,若跨有荆、益,保其岩阻,西和诸戎,南抚夷越,外结好孙权,内修政理;天下有变,则命一上将将荆州之军以向宛、洛,将军身率益州之众出于秦川,百姓孰敢不箪食壶浆以迎将军者乎?诚如是,则霸业可成,汉室可兴矣。”

先主曰:“善!”于是与亮情好日密。

关羽、张飞等不悦,先主解之曰:“孤之有孔明,犹鱼之有水也。愿诸君勿复言。”羽、飞乃止。

三国诸葛亮《隆中对》

来源:地球知识局

“隆中对”直接影响了从公元207年刘备三顾茅庐到公元263年蜀汉灭亡的中国政治格局,其有效时间影响长达56年,时间跨度占了此后整个三国时代的77%。毫不夸张地说,"隆中对"硬生生改变了一个时代的走向。

在《隆中对》诞生的七年前,东吴重要谋士鲁肃也为孙权提出了一项战略方案——《榻上策》。

建安五年(公元200年),鲁肃见到孙权,两人合榻对饮、相谈甚欢。孙权问鲁肃对东吴今后的战略发展方向怎么看?

鲁肃回答说,汉室已经不能复兴,曹操也无法除掉,为您考虑,只有把根基立于江东,才能争夺天下。北方容易出现纷争,正因多纷争,主公您正好可以溯江而上,先剿除黄祖,然后进伐刘表,攻取巴蜀,完全据有上中下游的长江天险,依托长江天险,与曹魏集团形成南北对峙局面。

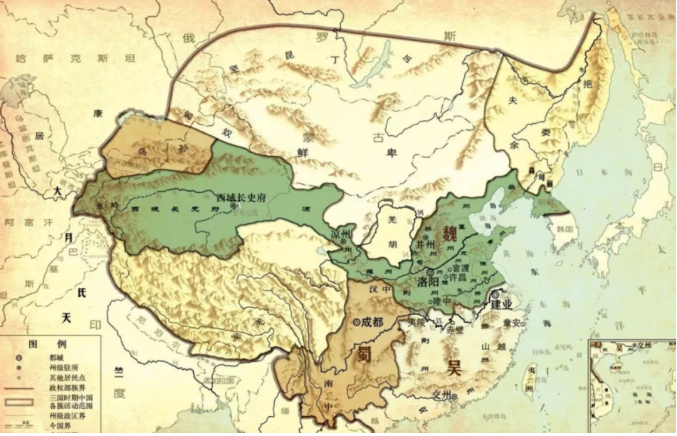

《榻上策》为孙权提出的是曹魏、孙吴的南北朝模式,而诸葛亮的《隆中对》为刘备提出的则是“魏蜀吴”三国鼎立的模式。后来的历史发展基本走的是三国鼎立的模式,这是为什么呢?

换句话说,在曹魏与孙吴两大寡头下,弱小的刘备集团是如何从夹缝中求得生存,赢得“三分天下有其一”的呢?而这也正是诸葛亮比鲁肃的高明之处。

这涉及到寡头市场参与主体的行为模式。德国经济学家斯塔克尔伯格(H. Von Stackelberg)曾提出“斯塔克尔伯格模型”。该模型将寡头细分为“实力雄厚的领导者”与“实力相对较弱的追随者”两种。

首先,市场领导者根据利润最大化原则决定自己的市场行为,然后,市场的追随者再根据市场领导者的行为决定自己的最优行为。如此循环往复,形成寡头格局下的行为模式。

具体到《隆中对》,可以把参与主体分为:领导者(曹魏)——追随者(孙权、刘备)的三方博弈模式。在该模式下,由于曹操实力最强,“此诚不可与之争锋”,所以,孙、刘均无法单独与之对抗,必须联合方能图存。这是三方的基本行为模式,具体而言:

第一种情况:如果曹操攻打刘备,那么孙权一定会救援刘备。“隆中对”之后第二年发生的赤壁之战就是如此,市场的第二名和第三名一定会通过“抱团”取暖。

第二种情况:如果曹操攻打孙权,由于孙权在业内排行第二、且拥有长江天险,完全可以支撑较长时间,那么刘备就可以按照《隆中对》提出的战略方针,从容地攻取西川(益州)和汉中,建立一方霸业。

第三种情况:如果孙权攻打刘备,由于面临着来自曹魏的压力,那么孙权只能敲打、而不能吞并刘备。这就是后来在夷陵之战大胜刘备后,为什么孙权并没有乘胜灭蜀了。

正是在上述三方博弈的行为模式下,刘备集团在短短十二年里(公元207~219年),迅速从寄人篱下发展到“进位汉中王”,成为三分天下中的一员,并顺手“埋葬”了鲁肃的南北朝模式。

《隆中对》与《榻上策》的另外一个重要区别,在于对终极战略目标的判断上。

在《隆中对》中,诸葛亮认为,实现“天下三分”只是第一阶段,而“图取中原”才是其终极目标!从后来的发展看,“诸葛秉政”之后,曾六出祁山,北伐中原,为的就是实现一统天下的终极战略目标。

相比之下,鲁肃虽然也提出过图取天下的目标,但是他的立足点还是“保江东以观成败”这个角度。

表面上看,两者的差异是由意识形态导致的:刘备作为汉室之胄,心理上自然不会满足于地方割据,本着“王业不偏安”的心态,所以要“北定中原,兴复汉室,还于旧都”。相比之下,孙吴方面则没有这层意识形态的色彩,属于偏安一隅的状态。

抛开意识形态的差异,从政治市场结构演化的规律分析,诸葛亮的境界还是要比鲁肃高:诸葛亮看出来了,不管将来是魏蜀吴三分还是魏吴对峙,这样寡头结构都不会长久,总有一天会改变,“天下大势,合久必分,分久必合”。

那么,问题就不在于将来是否会统一、而是在于由谁来统一。当然,站在刘备方面考虑,诸葛亮还是希望未来一统天下的能是蜀汉一方,实现“三家归汉”。

对竞争对手的深刻洞察

《隆中对》中指出,天下将来会“有变”。那么,曹魏集团内部为什么会“有变”呢?这要源于诸葛亮对曹魏这个市场领导者的深刻洞察:

曹操在创业上采用的是“挟天子以令诸侯”的模式,带来的好处,是曹操可以利用中央政府的名义和官职广纳人才,带来的坏处则是这些人才究竟是谁的搞不清楚。

曹操阵营庞杂:有原来就在中央政府任职的,有后来被曹操选拔招揽的,还有朝廷官员推荐任命的,更有从敌营中招降纳叛的,并非清一色的都是自己的队伍。

加之曹操本人人品有误,导致团队整体道德水平低,容易出内乱。朝廷里总会有不服的人存在,后方不稳定,朝廷内外的敌人都要对付,容易陷入两面作战的境地,从而影响事业的发展。

曹操集团内部先后出现了董承“衣带诏”事件、荀彧反对曹操封公建国、孔融、祢衡等人唱反调;赤壁之战后,有人想借赤壁之败扳倒曹操,趁机取而代之。

赤壁之战后,曹操又进行了破马、韩,征孙权,伐张鲁三次战争,每次时间都不超过一年,甚至宁肯半途而废也要返回邺城,究其原因,用法正的话说,这不是曹操考察不周、用兵不足,一定是他内部出了问题,使他感受到了威胁。

曹操之后,曹丕“篡汉立魏”、经过曹叡,三代之后,及至曹芳继位,司马懿父子开始依葫芦画瓢,曹魏步入了“司马同槽”时期:从曹叡托孤、经洛阳政变,到曹芳被废、曹髦被杀、包括期间的扬州之乱,前后共21年,正是魏国政局动荡时期,也就是诸葛亮所指的“天下有变”,或者鲁肃所指的“北方诚多务”。

而这一战略机遇期,蜀汉却处于鸽派的蒋琬、费袆秉政时期,等到鹰派的姜维掌握兵权挥师北伐时,已经失之太晚了。

对蜀吴“中分天下”的地缘安排

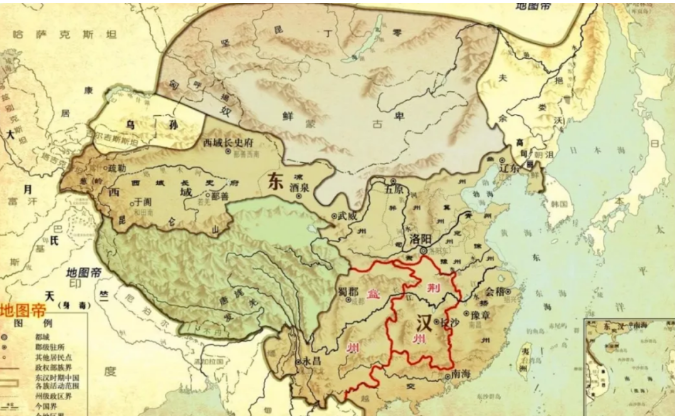

《隆中对》的另一高明之处,在于对未来蜀吴“中分天下”的地缘安排。“三分天下”时期,蜀汉占据的是荆州和益州,属于中国地势的第二阶梯,而孙吴据有的扬州和交州则完全是第三阶梯。

按照《隆中对》的构想,未来蜀吴如果分路北伐,一旦成功,将会形成与吴国东西二分天下之格局。蜀国即使退到太行山一线,也仍然对吴有绝对的地缘优势。

一方面因为中国的地形西高东低,高地对低地往往可以施加更大的地缘压力。而河、济、淮、江四渎,蜀国又皆处上水,顺流而下其势无匹。尽管是二分天下,吴、蜀之优劣已决。

一旦重启战端,蜀汉可充分利用占据中国地势第二阶梯的地缘优势,进攻处于第三阶梯的吴国,统一天下,如“汉高祖故事”。

关于《隆中对》的战略失误,后世一般认为主要有两点:一是关羽“大意失荆州”,使得蜀汉北伐失去了荆州这个前进基地,而不得不翻越祁山,后勤难济,导致每次北伐均因粮草不济而功败垂成。

二是在首次北伐时,诸葛亮未采纳魏延的“子午谷奇谋”,从而失去了袭取长安的机会。事实上,《隆中对》不足还是要从建安十二年对当时格局判定说起:

政治格局判定时的无奈

回到公元207年,从当时的中国政治版图来看,除了中原的曹魏集团、江东的孙权集团,在这两家剩下的地盘其实共有三块:除了《隆中对》所提到的荆州、益州,还有雍州(又称为关中、秦川)。雍州当时为韩遂、马超据守,并不在曹操的控制之中。

从地缘环境上来看,如果刘备集团后来占据的是“雍州+益州”,那么,在后来“三分天下”的斗争中,其地缘优势将远大于诸葛亮《隆中对》中所提到的“荆州+益州”。

而“雍州+益州”才是真正的“高祖因之以成帝业”,刘邦在与项羽对峙鸿沟时,所依托的正是这块战略大后方。

从地缘上来看,一旦占据了“雍州+益州”,就可以牢牢占据中国地势的第二阶梯,做到进可攻、退可守,那么,以第二阶梯攻打第三阶梯,正好可取地利上的优势。也就是说,得“雍州+益州”者方可得天下。

如果追溯到更早的战国时代,在秦惠文王时,秦国内部面对到底是先“问鼎中原”还是先“攻取巴蜀”时,产生了分歧:纵横家张仪认为,应先攻韩,打通东进中原的崤函通道;而司马错力主先攻取巴蜀,为秦国争霸乃至统一六国提供稳定的战略大后方,即“伐蜀则得楚”。秦惠文王后来采纳了司马错的建议。

秦国攻取巴蜀后,其地缘环境大大改观,并且从根本上确立了对山东六国尤其是楚国的地缘优势。秦灭巴蜀之时,对楚已有了巨大战略优势。

设想一下,假如当年楚国不是急切地去问鼎中原(春秋楚庄王、战国楚威王),而是溯江而上攻取巴蜀,“竟长江所极、据而有之”,那么,焉有后来秦国的崛起?恐怕统一六国的是楚国而不是秦国了。这也从另一个侧面说明,拥有一个长远的战略眼光是多么重要!

首先攻击外围,占据第二阶梯,然后包围中央,再荡平东方。

从三国之后的历史发展来看,北周的立国者——宇文泰同样是袭取巴蜀,在拥有“雍州+益州”的情形下,确立了与北齐、南陈鼎立的地缘优势,使北周由周齐陈三国中最弱的一方,凭借地缘优势迅速崛起,为后来的北周武帝灭齐、杨坚统一天下奠定了坚实基础。那么,问题就来了,在“隆中对”中,诸葛亮为什么没有提到雍州呢?

作为一名杰出的战略家,诸葛亮不会不知道雍州的地缘重要性。笔者认为,诸葛亮之所以未提到雍州,有两方面原因:

一是《隆中对》提出之时,刘备驻军于荆州新野,与关中之间隔着广阔的曹操统治区。刘备即使想夺取关中,也是鞭长莫及。

二是诸葛亮为刘备设计战略行动时间表的时候,一定也会预料到,在刘备西取荆州、益州的时候,曹操那边也不会闲着,也必然会控制战略位置极其重要的、而且还是中原屏障的雍州(关中)。

事实上,在刘备后来入川的同时,曹操不仅通过破“马、韩”以取得关中,而且还通过“伐张鲁”,初步控制了汉中——这块益州的北面屏障,引得初至益州的刘备方面人心惶惧。

以刘备方面的实力,能在曹魏立足未稳之时击败夏侯渊、重新夺回汉中就不错了,要说进一步拿下关中,那就是举手摘星辰了。

这里的启示在于,创业(对刘备来说是转型) 起步一旦晚了,其最终成就也会受到深刻影响。在东汉末年群雄逐鹿的时代,曹操集团正是占据了“创业时间早”这样一个“天时”的优势,迅速抢占地盘,成为市场领导者。

也正是由于起步晚了,刘备集团的发展速度再快,也只能夺取荆州和益州——这一个“战略制高点”,要想夺取另一个“战略制高点”——雍州,那基本上是不可能了。

在后来的魏蜀吴三国综合实力对比中,蜀国人口约有28万户,士兵人数约10万。吴国人口约有52万户,士兵约23万。魏国人口约有103万户,士兵约50万。

从中可以看出,创业最晚的刘备集团实力也是最弱:人口仅占12%。所以,诸葛亮后来六出祁山、仍难有突破,最后“星落秋风五丈原”。也就是说,不是你看不到市场机遇,而是你的行动每次都比别人晚一拍,同样也很难成功。

地缘安排上的失误

在拟定刘备集团夺取荆州和益州的战略行动方案中,诸葛亮其实忽略了一点:荆州与益州在地缘上并不是一体的,相反,荆州(长江中游)与江东(长江下游)在地缘上其实才是一体的。

从地缘上来看,荆州在东吴的上游,在以水军为主、并依托长江天险的东吴看来,荆州就等于悬在头上的一把“达摩克里斯之剑”。也就是说,不管后来刘备方面如何鼓动孙权去攻徐州战合肥,与曹魏如何争夺江淮江左地区,到最后,孙权集团去都会把注意力和主攻矛头对准荆州,并力夺之的。

另外,《隆中对》关于荆州作为蜀汉未来北伐基地之一的战略安排,也间接导致后来刘备方面过于看重荆州了。

对于刘备集团来说,荆州的确是一块具有重要战略价值的前进基地,但是其地缘特点,决定了远在四川盆地的刘备即使拥有、也难以守住,有点儿鸡肋的味道。

在建安二十年(公元215年)蜀吴“湘水划界”、中分荆州之后,这一劣势越来越明显,当时蜀汉方面所辖的荆州地区已经对东吴门户洞开。

即使是蜀汉作出了上述让步,荆州的地缘特点决定了孙吴方面的目标必然是夺取荆州全土。因此,应该说,后来关羽的“失荆州”、刘备的夷陵之败正是这种地缘安排的必然结果。

在湘水流域内,孙刘两家之间的划界是缺少地理分界线的,最终荆州势必要归于一家。

据西晋司马彪撰写的《九州春秋》这一史料记载,庞统曾向主公刘备表示:“荆州荒残,人物殚尽,东有吴孙,北有曹氏,鼎足之计,难以得志”。可见,庞统对隆中对做出了八字评论是:鼎足之计,难以得志!显然庞统并不看好隆中对战略,认为这已经不是北伐恢复汉室能否成功,而是三足鼎立之势都难成功的问题。

虽然,庞统在担任军师帮助刘备平定益州的时候早早死在了雒县,但后来的事实证明,庞统在战略上比诸葛亮看得更远。

那么,庞统认为隆中对的致命错误到底是什么呢?隆中对的核心战略要跨荆州和益州这两个州,认为只有雄踞荆益两州才有同时出兵夺取天下、匡扶汉室的资格。庞统与诸葛亮的分歧就在于,荆州和益州,哪个地方应该作为蜀汉集团的根据地。

在庞统看来,荆州残破,当攻取益州,以之作为蜀汉集团的根据地,方可长远图谋霸业,主张首先将主要精力放在益州、汉中等地上,反对蜀汉在荆州这个四战之地上投入太多的人力和物力,认为最好不要对荆州存有太深执念。

而诸葛亮在《隆中对》则中认为,荆州“北据汉、沔,利尽南海,东连吴会,西通巴、蜀,此用武之国”,而在《出师表》中对益州的表述是“益州疲敝”,两者结合起来看,诸葛亮力主将荆州作为蜀汉集团可做用武之国的根据地,而非益州。

当年,正式在庞统大力劝谏下,刘备下定决心攻占益州、汉中,奈何庞统命短,征战益州过程中,早早命丧落凤坡,令其雄韬伟略未能全部施展。此后,隆中对战略之下,刘备为首的荆州集团过分执著于控制荆州,并将荆州作为用武之地,最终导致了蜀汉灭亡的悲剧。

从后来发展看,蜀汉集团失去荆州后,最终还是回到了庞统规划的以益州根据地路线上。从三国时代四大战役来看,官渡之战、赤壁之战、襄樊之战、夷陵之战中有三个爆发在荆州地区,荆州果如庞统所言,成了”荒残之地“,而庞统对隆中对的战略评价,除非部分放弃荆州否则“鼎足之计,难以得志“也同样应验,自夷陵之战蜀国失去荆州后,蜀和吴才真正结盟,三国鼎足之势才完全确立。

历史证明,庞统的战略眼光是超前的,只可惜蜀汉在襄樊和夷陵之战失败后元气大伤。如果当年刘备率先采用庞统的策略,全力经营益州和汉中地区,像秦国、汉高祖刘邦、汉光武帝刘秀那样,全盘控制汉中和益州四川两大粮仓后,出关中、下楚地,则必然能够一统天下。单以军事地理角度论述,只有控制关中、益州所在的中国地理第二阶梯,然后顺势南下,方可一统天下,从当年的大秦帝国、西汉、东汉、隋唐、蒙古、清朝,都是这样完成天下一统的。是故,以历史角度看,隆中对的这一缺陷确实相当致命。

荆州为何不能作蜀汉的根据地

农业方面,荆州位于地理第二阶梯与第三阶梯交界处以西,我们知道,地理两阶梯交界地区往往崇山峻岭,异常陡峭,而一旦冲过阶梯交接区,就是一马平川,荆州正好避开了两阶梯交界处,属于平原地区,且该地区水系发达,交通便利,盆地众多,使得该地区农业发达,而农业就是古代国力的核心。

人才方面,当时的荆州可谓人才济济。黄巾之乱以后,该地区因为远离中原主战场而幸免于难,更因为这里是北方居民躲避战乱的必经之地,故而人口众多,英雄辈出:号凤雏的庞统是荆州襄阳人士;号卧龙的诸葛亮出山前隐居于荆州新野;向刘备推荐诸葛亮和徐庶,并与庞统交往密切的的水镜先生司马徽定居于荆州襄阳;名士庞德公也同样客居荆州。

荆州农业发达、人才济济这是诸葛亮提出占据荆州的理由,但诸葛亮忽略了荆州还是名副其实的四战之地,荆州不能作为蜀汉的根据地,原因就出在这里。

军事上,以当年东汉行政区划,荆州位于天下中心,荆州所属武汉更有“九省通衢”之称。从荆州出兵,既可向西北进攻长安-宛城-洛阳,又可向东北进攻许昌、陈留,亦可向东南进攻孙吴东进前哨柴桑,还可向西南可以进攻巴蜀腹地,实乃名副其实的战略要地。谁控制这里,谁就能够卡住其他各方的脖子,是货真价实的“四战之地”。

对孙吴来说,无论是魏国还是蜀国攻占荆州,控制长江上游,孙吴都将面临水陆两向攻击,都将被迫两线作战。后来的事实证明,孙吴灭亡就是因为晋国灭蜀以后,攻占长江上游,晋国大将王睿从上游的江陵大规模造船南下,另一路晋军则从合肥地区渡江,从两个方向同时进攻灭了孙吴,而晋国这两个攻击方向就是原蜀国和原魏国所在地,且晋灭吴的基本路线就是攻克荆州北部丹阳城之后南下,所以说荆州就是东吴的战略屏障。

荆州的重要性,孙吴早就看出,不仅在吴蜀结盟期间就曾命吕蒙白衣渡江袭取荆州,甚至在更早的203年,孙吴就击杀刘表大将黄祖,夺取柴桑,打开攻取荆州的西进大门,说明孙权充分意识到,荆州是其国祚之命门所在,吴国要发展壮大就必须控制荆州。

从地理阶梯上看,如果不占有荆州,则东吴是三国中最弱势的一方。从地图上看,曹魏和蜀汉无论谁占领荆州,合起来都将控制地理第二阶梯和第三阶梯交界处的突出部,一旦西向,必然形成猛虎下山之势。史料记载,曹操占领荆州以后,率领号称80万大军南下,就对孙吴形成了巨大的战略压力,甚至让孙吴内部的投降派差点占据上风;关羽率军北上攻克荆襄的时候,孙权不顾吴蜀结盟,即刻派吕蒙率军白衣渡江偷袭关羽军,与曹魏徐晃军共同击溃关羽,导致关羽兵败身亡。所以,对孙吴来说,绝不允许任何一方势力独霸荆州,扼其咽喉。

对曹魏来说,荆州处于天下中心,只要攻占这里,就可以进攻向西进攻益州,向东进攻孙吴。无论是蜀汉还是孙武攻占荆州,尤其是襄樊之地,则宛城背后的长安-洛阳一线将全面动摇,而该地区一直是曹魏占据中原地区的核心,当年曹操就是依托这里才打赢了袁绍。故而,这里是曹魏的国祚根基所在。一旦根基被吴蜀任何一方控制,都可以直捣曹魏心腹。

故而,荆州是天下通衢,是名副其实的四战之地,谁能够控制这里,谁就能够钳制其他两方,而无论谁单独控制这里,都会遭到其他两国联盟的合力打击。所以,荆州绝对不能作为根据地,更不可能作为立国之本。有史为为证:

公元208年,曹操攻占荆州后南下,刘备与孙权结盟,双方鏖战赤壁,最后曹操被孙刘联军打败,之后吴蜀瓜分荆州,曹操退守襄樊;公元219年,关羽尽起荆州之兵北伐中原,围襄阳,攻樊城,水淹七军,擒于禁、杀庞德,威震华夏,随即魏吴结盟,东吴主战派吕蒙白衣渡江与曹魏徐晃军前后夹击关羽,关羽兵败,走麦城,身首异处;公元221年,蜀主刘备尽起蜀国之兵讨伐孙吴,意图夺回荆州为关羽报仇,魏吴再次结盟,结果张飞被杀,沙摩柯阵亡,黄权被迫投降,最后刘备托孤白帝城,愤懑中离世。

由此可见,虽然蜀国与东吴之前结盟对抗曹魏,但蜀国从荆州北上攻击宛、洛后,东吴迅速与曹魏结盟,联合攻击蜀国。东吴缘何如此善变?因为,蜀国夺取荆州这一四战之地,压住了东吴的国祚命脉。这种情况下,占据荆州最大面积的蜀国与东吴的利益根本无法调和,所以即便有联弱抗强的同盟协议在先,蜀国从荆州北伐中原同时威胁吴魏,所以才有了曹魏与孙吴的联手。这就是隆中对战略错误的根本逻辑。

兵分两路的弊端

诸葛亮《隆中对》在北伐中原的安排方面,具体采用的则是“两路分兵”,即:一路以荆州为基地,进攻宛城、洛阳方向;另一路则以益州为基地,挥师进攻关中。

诸葛亮规划两路并进,就可夺取中原。从地缘上来看,诸葛亮的两路出兵,距离有千里之遥,首尾实难呼应。兵力分散、不能集中兵力打击敌人。

后来,在刘备刚刚攻取汉中后,曹操准备来犯,刘备于是命远在荆州的关羽率军北进,打响了襄樊之战,打得曹操意欲迁都以避其锋。但是,一旦孙吴从东面袭取荆州时,远在益州的刘备和诸葛亮根本来不及做出反应。

第一次夭折危机:赤壁之战

自建安十二年(公元207年)诸葛亮“隆中对”出台,从之后的历史发展来看,有三次危机可能会导致中途夭折:

在建安十二年(公元207年)十月的“隆中对”中,诸葛亮为刘备安排的本来是“先取荆州为家、再取益州以成鼎足之势”的战略方案。然而,计划赶不上变化,仅仅不到一年时间,曹操就于次年秋初举兵南征。

而此时的刘备尚未有效接收荆州。随着刘表病亡,荆州群臣拥立其子刘琮,而刘琮继位后迅速降曹。

曹军来势汹汹,所向披靡,随后更是在当阳大败刘备,并迅速占领江陵/南郡,刘备和孙权所依托的“长江防线”被撕开一道口子。形势的突变,让“隆中对”“鼎足三分”的建国道路面临第一次重大危机。

应该说,此时的形势对曹操一片大好。若能有效运用,当可趁势扫平南方。曹操方面可派一员大将,率步兵攻取夏口,从而将荆州最重要三镇——襄阳、江陵、夏口尽收囊中。

那么,远在柴桑的孙权很可能就不敢轻举妄动,且随着曹军声威日隆,东吴内部必然会出现分歧。可惜,骄傲的曹操未能抓住这一有利时机。

当此生死存亡之际,初出茅庐年仅27岁的诸葛亮临危受命、以其杰出的外交才能出使东吴,完成了“联吴抗曹”的艰巨使命。

孙刘结盟后,与曹操在赤壁爆发了遭遇战,不习水战的曹军旋即大败,随后退出荆州。自此,魏蜀吴“鼎足三分”的局面出现雏形,“隆中对”的战略目标开始迈出艰难的第一步。

建安十六年至十九年(公元211-214年),刘备乘虚而入,以诈力取得西川,立足未稳。与此同时,曹操西征张鲁,平定汉中。介于汉中是蜀郡的咽喉和门户。

此时刘备远在与孙权对峙的荆州前线。谋士刘晔、司马懿建议曹操乘胜取蜀,但曹操受制于“内有忧逼”的情形、并未采纳其建议,而是选择撤兵。

曹公失去了最后的机会

曹操因此失去了在有生之年统一中国的可能性,“隆中对”的第二次危机也就此躲过。曹军一撤,刘备旋即发兵攻取,汉中归蜀,从此再也没有落到过曹操手上。刘备随后进位汉中王,达到其事业的巅峰。

第三次夭折危机:“夷陵之战”时期

“隆中对”所面临的第三次夭折危机,出现在刘备执意伐吴的“夷陵之战”时期。自荆州被东吴袭取、关羽被杀后,为夺回荆州,刘备不顾群臣劝阻,在称帝后仅三个月,就率倾国之兵东征孙吴。

孙权遣书请和,刘备盛怒不许。曹魏方面的谋士刘晔识破孙权遣使称臣的目的,向曹丕进言,借此千载难逢之机,联蜀灭吴,然后再大举伐蜀,从而实现统一中国的目标。然而,缺乏战略眼光的曹丕,竟然轻易放弃,错失了统一全国的大好机会。

“隆中对”的第三次夭折危机再次轻轻翻过。夷陵之战后,“隆中对”所描绘的“三国鼎立”局面最终形成。

至此,“隆中对”所面临的三次夭折危机均安然度过。蜀汉从无到有,终于成为三国中的鼎立一方。

细细分析,会发现,每次危机的主动权均是掌握在三方中的最强者——曹魏的手中。这倒也非常符合市场格局的特点——市场的主动权一般掌握在市场领导者手中。

假使曹魏能及时采取正确措施,那么纵使有十个诸葛亮也无法挽狂澜于既倒。当初,诸葛亮选择了相对较弱的刘备一方“鞠躬尽瘁”,当然,最终也未实现“北定中原、兴复汉室”的目标,其实并不全赖个人因素。这也印证了那句话——一个人的命运,当然要靠个人奋斗,但是也要考虑到历史的进程。